Economia

La produttività in Italia: e se il problema non fosse la rigidità del mercato del lavoro?!

Tra le varie necessità prospettate come ineludibili, in questo periodo, per l’economia italiana, ci sarebbe anche quella di alcune riforme strutturali per il mercato del lavoro che prevedano una ulteriore flessibilizzazione del rapporto di lavoro subordinato per la diminuzione della rigidità del mercato stesso che potrebbero ben essere riassunte come una ulteriore diminuzione delle tutele. A parte il dubbio successo che tale tipo di riforme possono avere quello che interessa adesso non è valutare i rapporti di “forza” tra i lavoratori e, per es. il datore di lavoro, oppure questi rapporti all’interno dell’organizzazione imprenditoriale, bensì le prestazioni, negli anni recenti, di questi che sono anche fattori della produzione. Infatti, “a monte” della richiesta di riforme strutturali ci sarebbe una perdita di produttività e di competitività dell’economia italiana, che di volta in volta è stata attribuita ad una regolamentazione troppo rigida sulla flessibilità in uscita (art. 18 legge 300 del 1970 c.d. Statuto dei lavoratori), all’indole “lazzarona” di una buona parte degli italiani (i c.d. “fannulloni”), a dei salari troppo elevati rispetto – diciamo – proprio alla produttività, alla bassa predisposizione ad allontanarsi da casa (i c.d. “bamboccioni”), ecc. ecc. Si è sempre, pertanto, “scaricata” la perdita di competitività e produttività verso il basso, partendo da un’analisi che riguardava sempre e solo il “lato” del lavoro e dei lavoratori e come se questa fosse una perdita unicamente ascrivibile ai lavoratori ed al lavoro. Ma il lavoro, con la terra, il capitale e l’organizzazione imprenditoriale, è solo uno dei fattori della produzione e se una perdita di competitività e produttività c’è stata, potrebbe anche non dipendere unicamente dal fattore lavoro, bensì anche gli altri potrebbero essere coinvolti. È stato già riportato in altro articolo che la misura della competitività sono i costi unitari del lavoro per quantità prodotta, cioè il rapporto della retribuzione complessiva del lavoro, salario monetario, e la sua produttività; e che se questi a livello di singola impresa hanno un “determinato significato”, a livello aggregato ci dicono altro. Infatti se a livello di singola impresa i costi unitari del lavoro si misurano in euro per quantità prodotta, per es. euro per matita, a livello aggregato non sarà possibile misurarli in euro per matita perché non tutti producono matite; e poi perché la misura della produzione aggregata non è una quantità fisica ma il valore aggiunto dell’economia. Pertanto a livello aggregato sarà necessario utilizzare il valore aggiunto in termini reali, cioè il valore aggiunto in termini nominali sul deflatore del prezzo. Come già spiegato nell’articolo segnalato – che sarebbe meglio leggere per chi non l’avesse fatto ed è interessato a questo argomento – una volta che si utilizza il valore aggiunto nel calcolo dei costi unitari del lavoro, essendo implicati i profitti nominali ed i salari nominali, che compongono proprio il valore aggiunto nominale, è, per definizione, necessario aggiungere uno; e perciò imprescindibile una discussione sulla distribuzione funzionale del reddito. La distribuzione funzionale del reddito ci dice che la quota lavoro è in diminuzione dagli anni ’90 e pertanto la riduzione dei salari è già in atto da parecchi anni e l’aumento dei costi è dovuto all’aumento dei prezzi e non il contrario. Ma la cosa interessante è che nello studio del Levy Economics Instiute of Bard College da cui l’articolo segnalato prende spunto, si ipotizza – finalmente – una misura della competitività dal lato delle imprese, con i costi unitari del capitale. Dal lato delle imprese la competitività è data dal rapporto tra il tasso di profitto nominale e la produttività del capitale, quindi la quota capitale nel valore aggiunto moltiplicato per il deflatore del prezzo. Cioè:

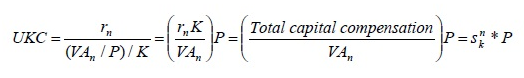

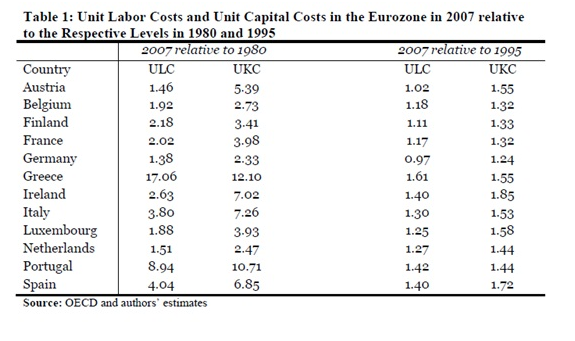

Dove UKC sono i costi unitari del capitale, rn è il tasso di profitto nominale ex post, VAn è il valore aggiunto nominale, e K è la quantità di capitale. Di poi, utilizzando questa formula, prendendo i dati OCSE e come riferimento il 2005, si determina l’andamento dei costi unitari del capitale in alcuni paesi, con il risultato di un aumento della quota capitale per quasi tutti gli stessi paesi considerati, ed un aumento dei costi unitari di capitale per tutti. Da un raffronto poi tra i costi unitari del lavoro e quelli del capitale, al 2007, rapportati ai loro livelli del 1980 e del 1995, riportati nella tabella 1 – sotto – si evince che i costi unitari del capitale sono aumentati in modo maggiore rispetto ai costi unitari del lavoro.

Dove UKC sono i costi unitari del capitale, rn è il tasso di profitto nominale ex post, VAn è il valore aggiunto nominale, e K è la quantità di capitale. Di poi, utilizzando questa formula, prendendo i dati OCSE e come riferimento il 2005, si determina l’andamento dei costi unitari del capitale in alcuni paesi, con il risultato di un aumento della quota capitale per quasi tutti gli stessi paesi considerati, ed un aumento dei costi unitari di capitale per tutti. Da un raffronto poi tra i costi unitari del lavoro e quelli del capitale, al 2007, rapportati ai loro livelli del 1980 e del 1995, riportati nella tabella 1 – sotto – si evince che i costi unitari del capitale sono aumentati in modo maggiore rispetto ai costi unitari del lavoro.

Tabella 1: Costi unitari del lavoro (ULC) e costi unitari del capitale (UKC) nell’eurozona nel 2007 relativamente ai loro rispettivi livelli del 1980 e 1995

Per cui alla luce di questi dati, nei costi strutturali che le aziende devono sopportare sembra che l’impatto dei costi unitari di capitale sia stato maggiore rispetto ai costi unitari del lavoro e che l’aumento di questi sia dovuto più all’aumento dei prezzi che a quello dei salari; mentre l’aumento di quelli sia dovuto ad una diminuzione più veloce della produttività del capitale rispetto al suo tasso di profitto. Anche il fattore capitale ha, quindi, avuto un suo ruolo.

Per cui alla luce di questi dati, nei costi strutturali che le aziende devono sopportare sembra che l’impatto dei costi unitari di capitale sia stato maggiore rispetto ai costi unitari del lavoro e che l’aumento di questi sia dovuto più all’aumento dei prezzi che a quello dei salari; mentre l’aumento di quelli sia dovuto ad una diminuzione più veloce della produttività del capitale rispetto al suo tasso di profitto. Anche il fattore capitale ha, quindi, avuto un suo ruolo.

Pertanto, ci sembra già chiaro, dai dati dell’articolo segnalato, che la perdita di competitività, a causa della perdita di produttività, non possa essere ascritta alla sola perdita di produttività del fattore lavoro. Infatti questi dati trovano conferma in altro articolo con cui integriamo il presente e che si intitola: “Productivity in Italy: The great unlearning” (la cui traduzione in italiano è pubblicata qui). Quello che viene riportato in questo articolo sembra inquadrare il problema della produttività, oltre che unicamente dal lato del lavoratore e del lavoro, anche dal lato delle imprese e, questa volta, della loro organizzazione; e sembra confermare che non esiste il solo un problema fattore “lavoro” ed anzi, nemmeno è il principale. Cominciamo con il dire che le accuse relative alla rigidità del mercato del lavoro italiano possono essere rispedite al mittente. Infatti l’indice sintetico dell’OCSE – riportato nel grafico 1 – ci dice che la rigidità del mercato del lavoro italiano è stata costantemente in discesa dalla metà degli anni ’90 (proprio quando è cominciata la stagnazione della crescita del TFP) ed è ora a livelli inferiori di quelli di Francia e Germania; pertanto la rigidità del mercato del lavoro è improbabile sia la principale causa della diminuzione della produttività.

Grafico 1: rigidità della protezione globale del dipendente

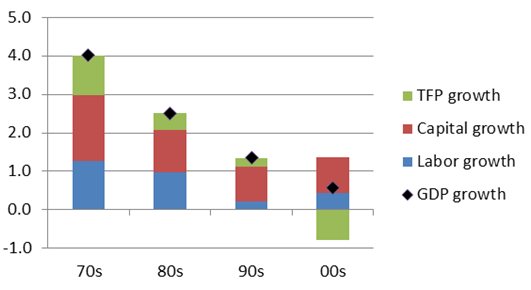

Il grafico sotto riportato – grafico 2 – invece, ci segnala la scomposizione della crescita italiana per decenni degli ultimi quarant’anni ed il contributo dei fattori alla crescita del valore aggiunto, dove in verde abbiamo il TFP che è la produttività totale dei fattori e misura quanto efficientemente delle date quantità di lavoro e capitale sono utilizzate, in rosso abbiamo la crescita del capitale, in blu la crescita del lavoro, mentre il rombo nero indica la crescita del PIL.

Il grafico sotto riportato – grafico 2 – invece, ci segnala la scomposizione della crescita italiana per decenni degli ultimi quarant’anni ed il contributo dei fattori alla crescita del valore aggiunto, dove in verde abbiamo il TFP che è la produttività totale dei fattori e misura quanto efficientemente delle date quantità di lavoro e capitale sono utilizzate, in rosso abbiamo la crescita del capitale, in blu la crescita del lavoro, mentre il rombo nero indica la crescita del PIL.

Grafico 2: contributo alla crescita del valore aggiunto, Italia

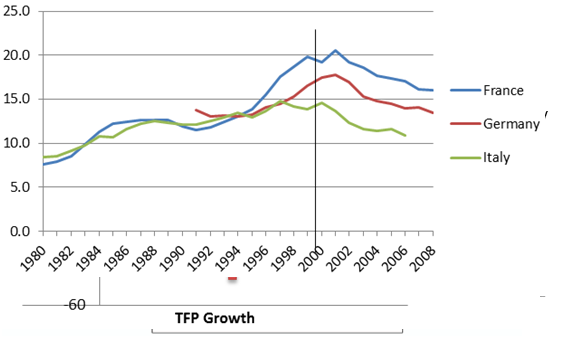

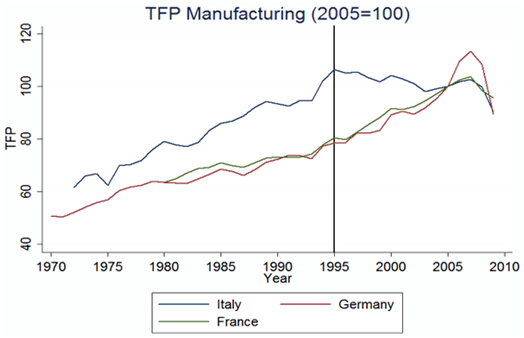

È facile notare come il TFP si contragga durante i decenni per diventare addirittura negativo negli anni duemila. Per cui nei decenni sembrerebbe si sia ridotta la capacità dell’Italia di “tramutare” le risorse produttive in valore aggiunto, cioè di allocare lavoro e capitale; ma, per quanto se ne possa dire, l’allocazione delle risorse produttive non dipende dal fattore lavoro. Ancora, gli autori sottolineano che il caso del manifatturiero – grafico 3 – è abbastanza emblematico per descrivere il declino italiano ed è quello dove si mostra proprio un declino più drammatico nella crescita del TFP rispetto a Germania e Francia.

Grafico 3: TFP e produttività del lavoro nei paesi selezionati (1970-2010)

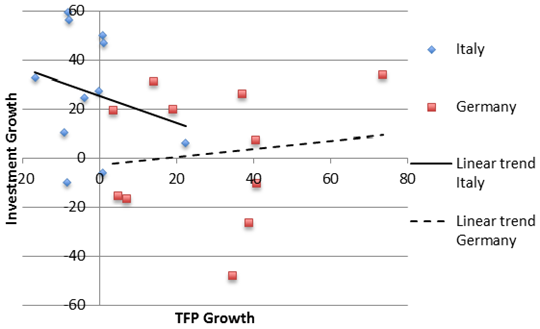

Ma se il TFP non è cresciuto sono cresciuti lo stock di capitale e anche quello di lavoro, per cui la stagnazione deve essere il risultato di un errore nella loro allocazione tra utilizzazioni alternative piuttosto che di una loro mancanza o di un costo troppo elevato, altrimenti gli stock sarebbero in diminuzione. Questo sembra essere confermato dal successivo grafico 4 che mostra che l’Italia ha investito, tra il 1995 ed il 2006 in settori che hanno avuto una bassa crescita del TFP mentre la Germania ha fatto l’opposto. E qui si palesa ancora la possibilità di una errata allocazione delle risorse.

Grafico 4: Investimenti e crescita del TFP, Italia vs. Germania (1995-2006; settori manifatturieri a due cifre)

Di poi, l’articolo arriva veramente a quella che potrebbe essere una farsa se non avesse come risultato una tragedia sociale. Infatti gli autori Fadi Hassan, Gianmarco I.P. Ottaviano tentano di dare una risposta alla domanda di quanto costosa sia questa errata allocazione delle risorse e lo fanno utilizzando una procedura standard Olley e Pakes (1996) con dati a livello di impresa presi da uno studio del 2009. Le conclusioni sono: “This reveals that in Italy, the TFP index in manufacturing is 5.77% lower than if productive resources were randomly allocated across firms. In other words, by taking capital and labour away from firms and then throwing them back to firms at random, Italian manufacturing productivity would increase by almost a hefty 6%. This is additional evidence of sizeable resource misallocation” – “Questo rivela che in Italia l’indice TFP nel manifatturiero è di 5.77%, più basso che se le risorse produttive fossero allocate casualmente tra le imprese. In altre parole, togliendo il capitale ed il lavoro dalle imprese e poi redistribuendolo tra loro a caso, la produttività del manifatturiero italiano aumenterebbe di quasi un pesante 6%. Questa è una ulteriore prova di una cattiva allocazione delle risorse”. Non sembra necessario aggiungere nulla visto che, ancora, l’allocazione delle risorse non dipende dal fattore lavoro, ma sembra essere più correlata alla capacità imprenditoriale e/o “gestionale” e quindi alla organizzazione imprenditoriale. Questo sembra essere confermato dal grafico 4 che rapporta gli investimenti ICT nella formazione di capitale fisso non residenziale. Per consenso generale l’intensità degli investimenti ICT è uno dei maggiori driver nell’accelerazione della produttività e dal grafico si evince che dalla metà degli anni ’90 l’Italia non ha tenuto il passo con Francia e Germania in questo tipo di investimenti.

Grafico 5: Quota di investimenti ICT nella formazione di capitale fisso non residenziale

Infine l’ultima prova fatta dagli autori dell’articolo è quella di analizzare la qualità delle pratiche manageriali dal punto di vista della gestione del personale con il risultato che le imprese italiane promuovono i lavoratori principalmente sulla base dell’anzianità, invece che identificare e promuovere attivamente i migliori; i manager tendono a premiare le persone tutte allo stesso modo e indipendentemente dai loro risultati, invece di fornire obiettivi e premi di risultato; i dipendenti che producono scarsi risultati raramente sono rimossi dalle loro posizioni; i dirigenti non sono valutati sulla base della forza del gruppo di talenti che hanno attivamente contribuito a costruire, ed è perciò probabile che non considerino una priorità la ricerca e lo sviluppo dei talenti. Pertanto la ricerca delle capacità, del talento e delle migliori prestazioni non sembrano interessare alle imprese italiane.

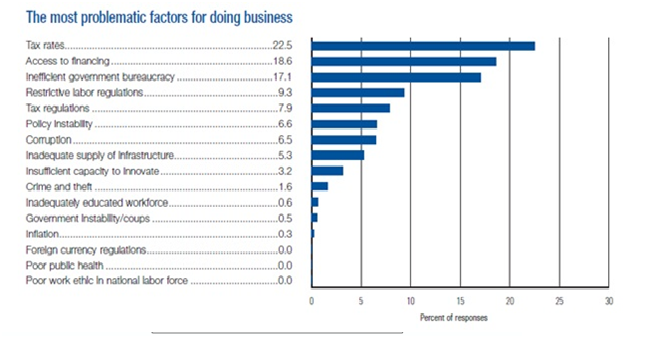

Infine dall’Word Economic Forum sappiamo che l’economia italiana è guidata dall’innovazione e che – tabella 2 – i principali fattori “problematici” per fare business sono le alte tasse, l’acceso al finanziamento, inefficienza della burocrazia governativa e solo al quarto posto abbiamo una regolamentazione restrittiva del mercato del lavoro (come detto in costante diminuzione però), mentre oltre abbiamo ancora, la regolamentazione delle tasse, l’instabilità politica, la corruzione, l’inadeguata offerta di infrastrutture, l’insufficiente capacità di innovare, ecc. ecc.

Tabella 2: i fattori più problematici per fare business

Pertanto addebitare la perdita di produttività e di competitività dell’economia italiana solamente al fattore lavoro, alla luce di questi dati, sembra fuorviante e fuori luogo. La regolamentazione del mercato del lavoro ed il lavoro stesso sono solo una parte del processo produttivo, la parte meno retribuita e verso la quale si scaricano le responsabilità. Tra l’altro è strano che le responsabilità finiscano sempre “addosso” a chi non è pagato per prendersele invece che a chi prende un lauto compenso proprio per le sue responsabilità; sembra quasi che gli unici non responsabili siano coloro che vengono pagati per le proprie responsabilità, che hanno grossi premi quando le cose vanno bene, e premi un po’ meno grossi quando le cose vanno male “per colpa dei lavoratori”. I risultati di questa politica di scaricare verso il basso le responsabilità invece che sapersele prendere sono sotto gli occhi di tutti. E allora succede che in certi posti arrivi un management che troppe volte non si è rivelato all’altezza di gestire il business in concorrenza nel lungo periodo sul mercato privato; e si sia poi trovato a (s)vendere la rete telefonica nazionale; oppure si trovino dei capitani coraggiosi che rilevano la compagnia aerea nazionale in fallimento, dalla quale vengono scorporati i debiti che restano a carico del pubblico e, dopo poco tempo, quella stessa compagnia sia ancora vicina al fallimento; oppure che un manager che risiede in Svizzera e che avrebbe rilanciato la produzione dell’auto in Italia, l’abbia rilanciata talmente bene e forte che questa produzione sia finita in USA e Olanda; oppure che un privato, dopo aver “voluto” i treni chiuda in perdita chiedendo “aiuti di Stato”; oppure che i manager di grande aziende partecipate che producono armi finiscano indagati per tangenti; oppure che un manager che ricopre venticinque incarichi abbia una laurea falsa; oppure un manager, non si capisce bene di quale settore, che risiede a Londra, ivi paghi le tasse, ma parli in Italia; ecc. ecc.. Un ulteriore risultato di questo modello di valutazione e selezione – che dovrebbe rientrare nell’organizzazione imprenditoriale – è la c.d. fuga dei cervelli, cioè la fuga di quelle che sono le persone più capaci in un paese dove il numero dei laureati è già inferiore alla media dei paesi europei. Perche se il requisito non è l’anzianità lo possono diventare la simpatia personale o la “spintarella” dell’amico o conoscente, oppure, nella peggiore delle ipotesi, il promosso rimosso. Davanti a fatti e numeri così evidenti è palese che i problemi non possano essere imputati al solo fattore lavoro, il fattore capitale, con la sua spasmodica ricerca del profitto e l’organizzazione imprenditoriale – con una selezione che prescinde dal merito – hanno giocato un ruolo anche più pregnante. Pertanto se lorsignori vogliono “riformare” qualcosa, comincino prima da dove sembra essere principalmente necessario; cioè piuttosto che dal “fattore” lavoro, dal fattore capitale e da quello organizzazione imprenditoriale, comincino dalle loro procedure di reclutamento, selezione e promozione, basandosi su un criterio meritocratico che valuti le reali capacità, invece che sulla selezione del raccomandato o del paggio di turno; dopodiché pensino ad informazione, comunicazione e tecnologia, all’innovazione, alla ricerca, allo sviluppo, agli investimenti e alla formazione, ecc. ecc., perché a dire “tagliamo i salari” (sempre degli altri) o la “colpa è dei lavoratori” (sempre degli altri) è abbastanza semplicistico, facile, falso e sono capaci tutti.

Luca Pezzotta di Economia Per I Cittadini

Pingback: Il valore (il)legale del titolo di studioScenarieconomici.it

Pingback: Il valore (il)legale del titolo di studio

Pingback: L’impatto dell’euro sulla posizione estera netta (NIIP) dell’Italia: un disastro!Scenarieconomici.it

Pingback: L’impatto dell’euro sulla posizione estera netta (NIIP) dell’Italia: un disastro!