Cultura

Sumer: la civiltà nata non (solo) dai fiumi, ma da un’antico gioco di maree

La storia di Sumer è sempre stata legata ai fiumi Tigri ed Eufrate. Ma se la vera spinta all’urbanizzazione fosse venuta dal mare? Una nuova ricerca geologica ribalta la nostra comprensione della culla della civiltà, svelando un sistema perduto di agricoltura basato sulle maree e la crisi ambientale che ne definì il destino.

Da che abbiamo memoria scolastica, la “culla della civiltà” – l’antica Sumer in Mesopotamia – è indissolubilmente legata ai fiumi Tigri ed Eufrate. La narrativa classica è semplice: i Sumeri domarono le acque fluviali con canali e irrigazione, e da questo sforzo ingegneristico nacquero l’agricoltura intensiva, il surplus alimentare, le città-stato e, infine, lo Stato stesso. Una storia lineare di ingegno umano.

Ora, un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista PLOS ONE ribalta radicalmente questa consolidata narrazione. La ricerca, condotta da Liviu Giosan (Woods Hole Oceanographic Institution) e Reed Goodman (Clemson University), propone un modello paleoambientale affascinante: la vera spinta iniziale per lo sviluppo di Sumer non venne dai fiumi, ma dal mare. O meglio, da una complessa interazione tra fiumi, depositi di sedimenti e, soprattutto, le maree dell’antico Golfo Persico.

“I nostri risultati mostrano che Sumer è stata letteralmente e culturalmente costruita sui ritmi dell’acqua”, afferma Giosan. “I modelli ciclici delle maree, insieme alla morfodinamica del delta… erano profondamente intrecciati nei miti, nelle innovazioni e nella vita quotidiana dei Sumeri”.

Questa ricerca, che contribuisce al Lagash Archaeological Project, non si limita a correggere un dettaglio geologico, ma ridefinisce le cause profonde dell’urbanizzazione e della nascita della complessità sociale.

La Mesopotamia “Mareale”: un paradiso perduto

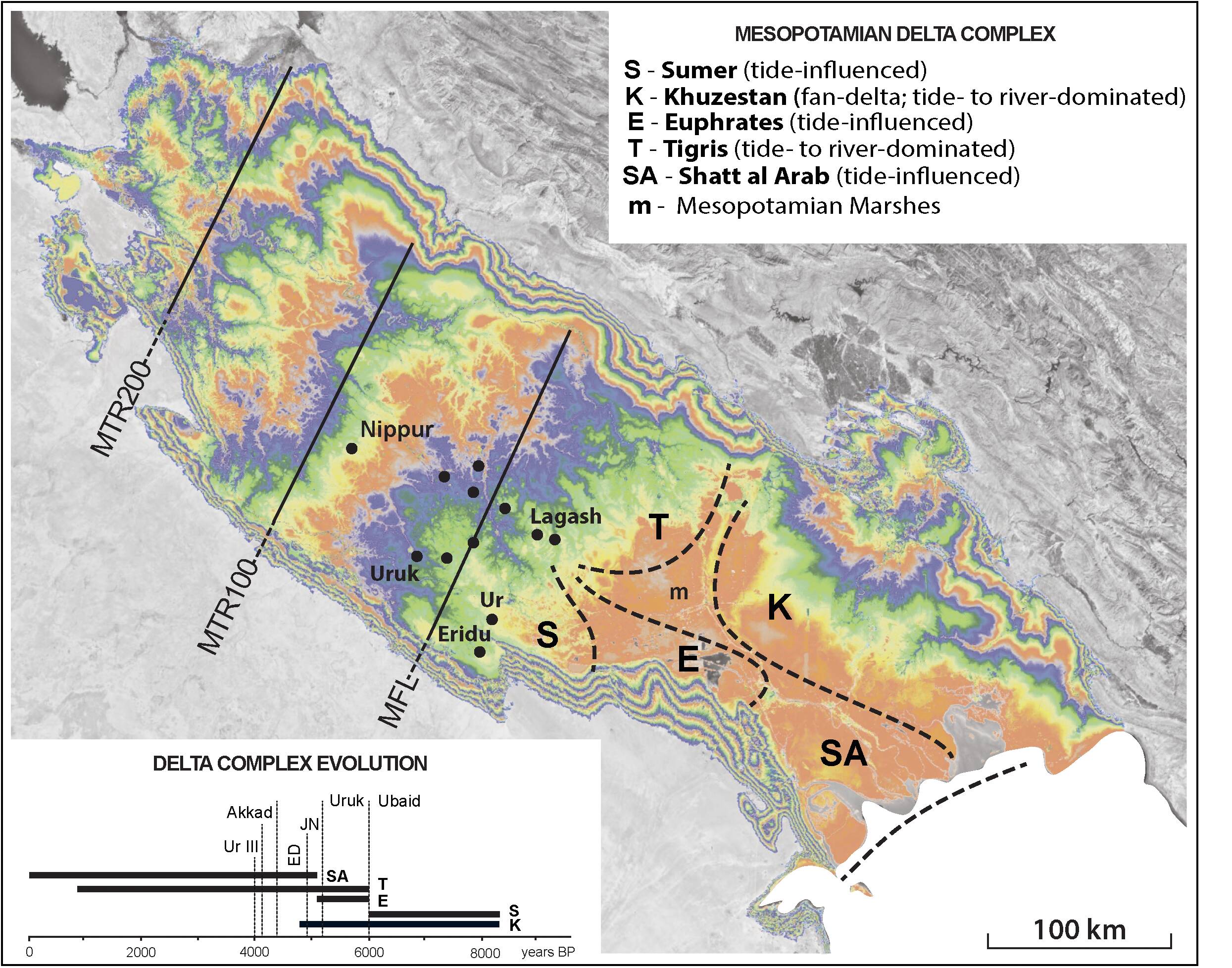

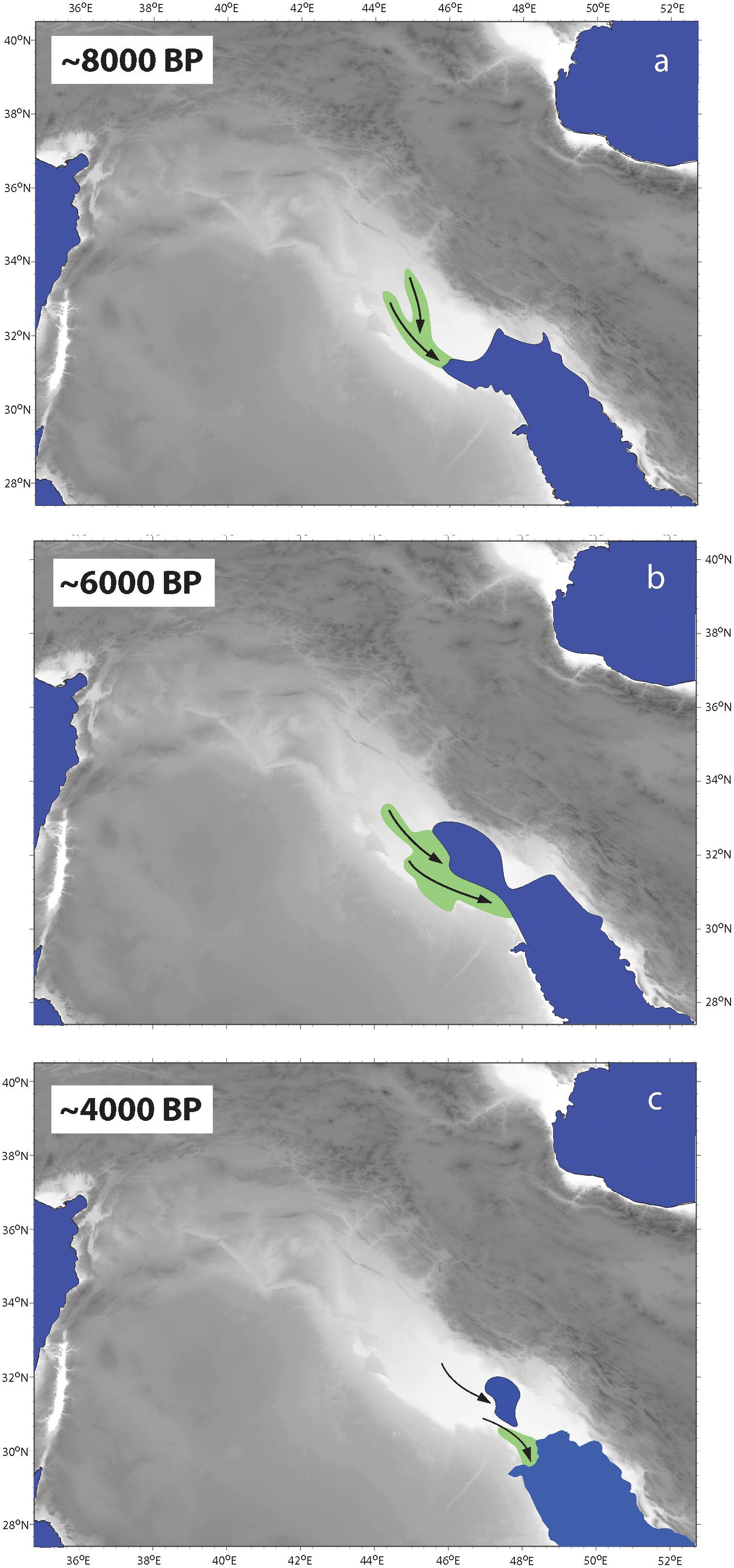

Per comprendere questa tesi, dobbiamo tornare indietro nel tempo, tra circa 7.000 e 5.000 anni fa. In quel periodo, il Golfo Persico si estendeva molto più nell’entroterra rispetto a oggi, raggiungendo aree che ora sono desertiche.

La scoperta cruciale è che, in questa configurazione, le maree (di tipo semidiurno, due al giorno) non si limitavano a lambire la costa. Esse “spingevano” un enorme volume di acqua dolce proveniente dai fiumi (Tigri ed Eufrate) per decine, forse centinaia, di chilometri nell’entroterra.

Gli autori dello studio propongono che le prime comunità (del periodo Ubaid e primo Uruk) non dovettero affannarsi a costruire gigantesche reti di canali per deviare i fiumi, soggetti a piene stagionali imprevedibili e distruttive. Sfruttarono invece questa idrologia incredibilmente affidabile. Bastavano brevi canali laterali per intercettare l’acqua che, due volte al giorno, saliva e scendeva con la precisione di un orologio.

Questo sistema, che possiamo definire di “irrigazione mareale”, presentava vantaggi oggi quasi inimmaginabili, risolvendo il cosiddetto “paradosso dell’irrigazione antica”:

- Prevedibilità Assoluta: A differenza delle piene fluviali (un ciclo annuale), le maree hanno un ciclo di circa 12 ore. L’agricoltura non era più una scommessa contro la natura, ma un processo stabile.

- Irrigazione “Passiva”: Non serviva un enorme lavoro per sollevare o deviare l’acqua. La marea la spingeva naturalmente oltre gli argini del fiume, nei campi coltivati.

- Drenaggio Automatico: Con la bassa marea, il livello del fiume scendeva, permettendo all’acqua di defluire naturalmente dai campi, tornando nel canale.

- Controllo della Salinità: Questo ciclo di lavaggio e drenaggio costante impediva l’accumulo di sali nel terreno, il vero flagello dell’agricoltura mesopotamica che, nei secoli successivi, avrebbe portato al collasso ecologico di intere regioni.

In questo ambiente, le prime comunità poterono coltivare cereali e, soprattutto, palme da dattero (che prosperano in microclimi più freschi e umidi all’ombra di altre piante) con rese elevate e un rischio minimo. Non serviva uno Stato centralizzato, né una burocrazia complessa, per gestire un sistema che, di fatto, si autogestiva. Ciò spiega la transizione da insediamenti sparsi (Ubaid) a gerarchie di siti più strutturati (medio Uruk). Un miracolo.

La crisi: quando la marea si ritirò

Questo “paradiso” idrologico, tuttavia, non era destinato a durare. La stessa dinamica che lo aveva creato ne decretò la fine. I fiumi Tigri ed Eufrate, carichi di sedimenti, continuarono a costruire i loro delta, avanzando verso il Golfo (un processo noto come progradazione).

Contemporaneamente, il delta a ventaglio del fiume Khuzestan (nell’odierno Iran) avanzava trasversalmente. L’effetto combinato fu il “soffocamento” (choking) della testa del Golfo Persico. L’accesso aperto al mare venne bloccato, isolando quella che gli studiosi chiamano “Baia Mesopotamica”.

Questo cambiamento morfodinamico su larga scala ebbe una conseguenza catastrofica per chi viveva nell’entroterra: l’attenuazione e infine la scomparsa delle maree.

La transizione, avvenuta tra 6.000 e 5.000 anni fa, fu geologicamente rapida. Le comunità che per millenni avevano prosperato grazie a un sistema agricolo facile e prevedibile si trovarono improvvisamente private della loro risorsa primaria. L’acqua dolce smise di arrivare due volte al giorno. I campi iniziarono a inaridirsi e la salinità ad aumentare. Fu una crisi ecologica ed economica di proporzioni immani.

La risposta: nascita dello Stato e ingegneria sociale

È qui che lo studio di Giosan e Goodman si salda con la storia. La crisi ambientale non portò al collasso, ma a una “reinvenzione sociale”.

Come sottolinea Reed Goodman: “Spesso immaginiamo i paesaggi antichi come statici. Ma il delta mesopotamico era tutt’altro. La sua terra inquieta e mutevole richiedeva ingegno e cooperazione, innescando alcune delle prime agricolture intensive della storia e sperimentazioni sociali audaci”.

Privati dell’irrigazione tidale, i Sumeri dovettero guardare all’unica fonte d’acqua rimasta: i fiumi stessi, con i loro regimi mercuriali e le loro piene distruttive. L’unica soluzione era passare a un sistema di irrigazione fluviale su larga scala.

Questo, però, era un compito di ordine completamente diverso. Richiedeva:

- Lavoro Coordinato: Scavare canali lunghi chilometri e argini per la protezione dalle piene.

- Gestione Centralizzata: Decidere chi riceveva l’acqua, quando, e quanta.

- Manutenzione Costante: Pulire i canali dal limo e riparare le rotture.

- Stratificazione Sociale: Una classe di pianificatori e amministratori (burocrati, sacerdoti) e una classe di lavoratori.

La stabilità e il benessere ereditati dal periodo “tidale” (investimenti culturali, templi, città) non vennero abbandonati. Vennero preservati adottando e potenziando le tecniche di irrigazione fluviale.

In breve, non fu l’abbondanza dei fiumi a creare lo Stato, ma una crisi ambientale (la perdita delle maree) che impose l’adozione di un sistema agricolo complesso, ad alta intensità di lavoro e gestito centralmente. L’ampio lavoro di irrigazione e protezione dalle inondazioni che seguì, quello che ha sempre definito l’immagine di Sumer, non fu la causa della civiltà, ma la risposta necessaria alla perdita di un sistema precedente e più efficiente.

Le prove: dalla geologia ai miti

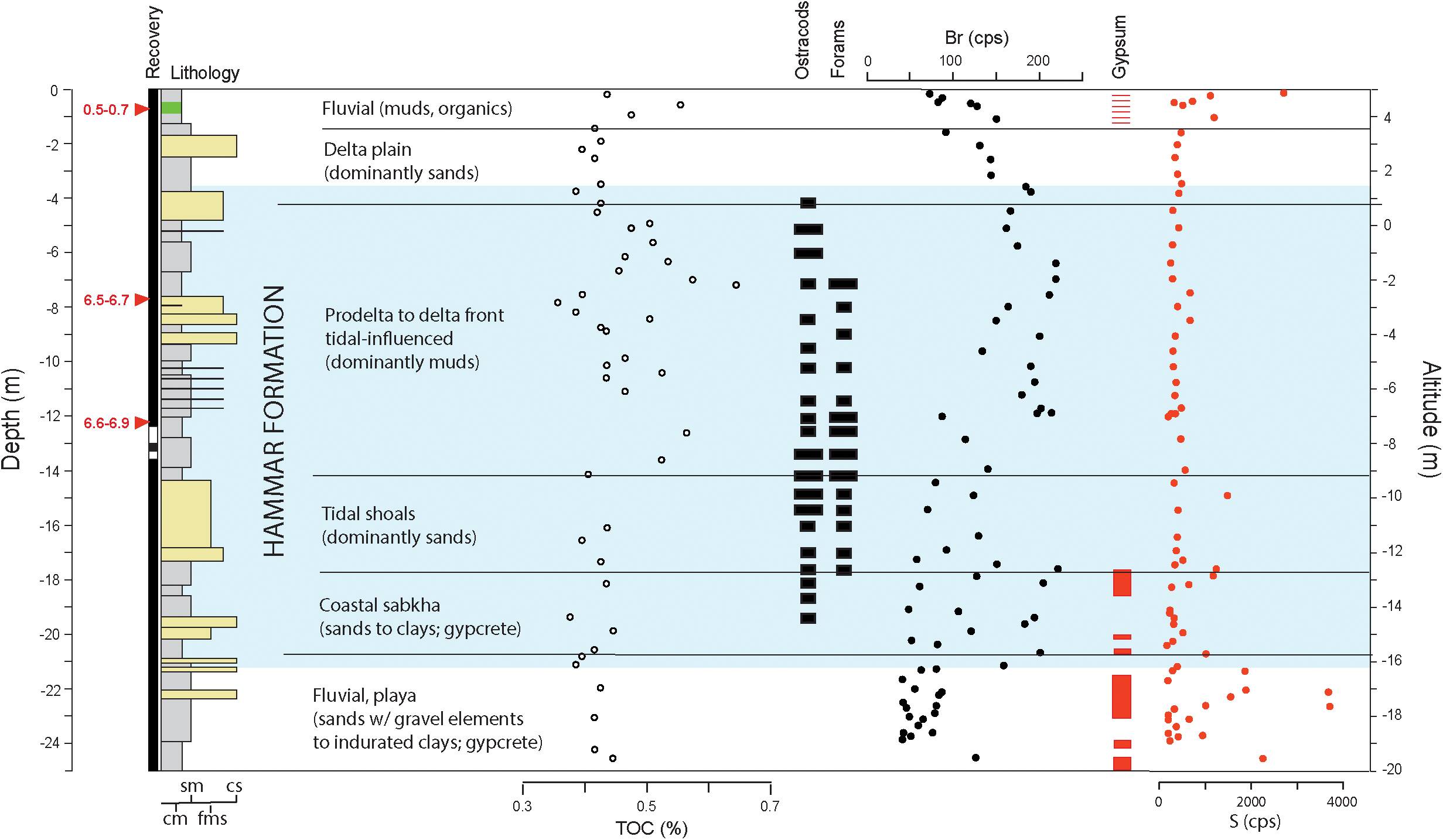

Come fanno gli autori a esserne così sicuri? Lo studio si basa su una triangolazione di dati. Hanno utilizzato dati satellitari ad alta risoluzione, campioni di carotaggio prelevati dal sito archeologico di Lagash e dati geologici precedenti.

Un elemento chiave è la Formazione Hammar, uno strato di sedimenti marini “intrappolato” tra depositi fluviali, che documenta la massima trasgressione (avanzata) del mare. L’analisi stratigrafica a Lagash conferma che il delta avanzò rapidamente in un bacino poco profondo (meno di 10 metri) tra 7.000 e 6.000 anni fa.

Inoltre, lo studio usa un analogo moderno: il fiume Shatt al-Arab (formato dalla confluenza di Tigri ed Eufrate oggi). In condizioni naturali (prima delle dighe moderne), la marea risale questo fiume per quasi 200 km, dimostrando la plausibilità idraulica del modello.

Ma la parte più affascinante è la rilettura dei miti. Gli autori suggeriscono che, sebbene le maree non siano esplicitamente menzionate nei testi (o forse nascoste in ambiguità cuneiformi), la loro memoria potrebbe essere stata preservata.

- Enki, il dio dell’Acqua: Nella cosmogonia sumera, Enki (patrono di Eridu, la città più antica) ha il ruolo di separare le acque “dolci” da quelle “amare” (il mare). Questo suggerisce una profonda familiarità con un ambiente estuarino, dove acqua dolce e salata si incontrano e si mescolano quotidianamente.

- Il Mito del Diluvio (Eridu Genesis): E se il trauma del “Diluvio Universale” non fosse, come spesso ipotizzato, il ricordo della lenta trasgressione marina (troppo lenta per la memoria generazionale) o una semplice piena fluviale (troppo comune)? Gli autori propongono un’ipotesi più drammatica. Il “blocco” della Baia Mesopotamica, causato dall’avanzata dei delta, avrebbe reso estremamente lento il deflusso delle piene annuali. Se le piene di Tigri ed Eufrate si fossero sovrapposte, la baia bloccata avrebbe portato a un ristagno prolungato, un’inondazione di proporzioni mitiche su vaste aree di Sumer.

“Il nostro lavoro evidenzia sia le opportunità che i pericoli della reinvenzione sociale di fronte a una grave crisi ambientale”, conclude Giosan. “Al di là di questa lezione moderna, è sempre sorprendente trovare la storia reale nascosta nel mito”.

La culla della civiltà, quindi, non è stata costruita solo sull’ingegno, ma sulla necessità. La necessità è la madre di tutte le arti. Fu la perdita di un equilibrio naturale favorevole a costringere i Sumeri a diventare gli ingegneri, i burocrati e, in definitiva, i primi costruttori di uno Stato complesso che la storia ricordi.

Domande e Risposte (Q&A)

1. Perché questo sistema di “irrigazione tidale” era così vantaggioso per i primi Sumeri? R: Era vantaggioso perché non richiedeva grandi infrastrutture. Sfruttava un ciclo naturale, prevedibile (due volte al giorno), che spingeva acqua dolce nell’entroterra. Questo permetteva un’irrigazione facile e, soprattutto, un drenaggio automatico. Il deflusso dell’acqua con la bassa marea impediva l’accumulo di sali nel terreno, uno dei maggiori problemi agricoli della Mesopotamia, garantendo alta produttività e sostenibilità a lungo termine con il minimo sforzo umano.

2. Cosa ha causato la fine di questo sistema “facile” e cosa ha comportato? R: La fine fu causata da un cambiamento geologico. I fiumi Tigri ed Eufrate, trasportando sedimenti, costruirono i loro delta avanzando nel Golfo Persico. Questa avanzata, combinata con quella del delta del Khuzestan, “tappò” l’accesso al mare aperto, bloccando di fatto la penetrazione delle maree nell’entroterra. Questa crisi ambientale costrinse i Sumeri ad abbandonare l’irrigazione tidale e a sviluppare la complessa e faticosa irrigazione fluviale su larga scala, che richiedeva una gestione centralizzata e portò alla nascita dello Stato.

3. In che modo questo studio reinterpreta il mito sumero del “Diluvio Universale”? R: Lo studio ipotizza che il mito (presente nella “Genesi di Eridu”) non si riferisca a una piena fluviale comune o al lento innalzamento del mare. Potrebbe invece essere il ricordo traumatico delle conseguenze del “blocco” della Baia Mesopotamica. Con le vie di deflusso verso il mare ristrette, una piena eccezionale (magari per la sovrapposizione di Tigri ed Eufrate) non sarebbe riuscita a scaricarsi. L’acqua si sarebbe accumulata e avrebbe ristagnato per un tempo lunghissimo, creando un’inondazione catastrofica e prolungata su vaste aree, un evento degno di essere ricordato come un diluvio universale.

You must be logged in to post a comment Login