CulturaEnergia

Superconduttività: Il “Sacro Graal” dell’energia si avvicina? Un passo avanti del Max Planck

Svolta nella superconduttività: misurato per la prima volta il “gap” segreto dei materiali ad alta temperatura. La scoperta del Max Planck Institute conferma le teorie e apre la via a nuovi materiali per un’energia senza sprechi.

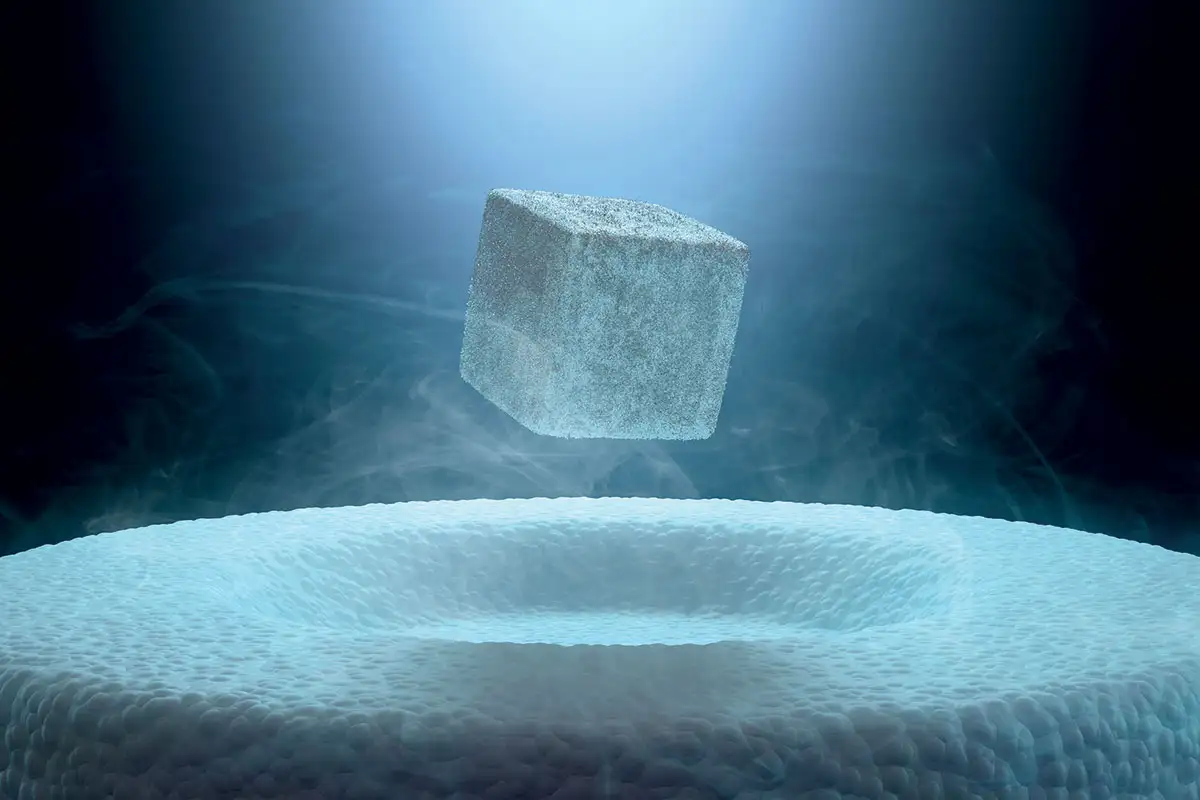

Il sogno è sempre lo stesso, da decenni: trasportare energia elettrica senza perderne un singolo watt in calore. È la promessa della superconduttività, un fenomeno quantistico dove i materiali conducono elettricità con resistenza pari a zero. Un “Santo Graal” che rivoluzionerebbe la trasmissione energetica, l’informatica quantistica e i trasporti (come il levitazione magnetica).

Il problema, come sanno anche i non iniziati, è la temperatura. Per decenni, questo “miracolo” funzionava solo vicino allo zero assoluto (–273 °C). Poi, la scoperta di composti ricchi di idrogeno, come il solfuro di idrogeno (H₃S) e il decaidruro di lantanio (LaH₁₀), ha spostato l’asticella. Si fa per dire: l’H₃S diventa superconduttore a 203 Kelvin, ovvero “solo” –70 °C.

Una temperatura glaciale per noi, ma considerata “alta” nel mondo della fisica. C’è però un altro ostacolo, non da poco: questi materiali funzionano solo se sottoposti a pressioni immense, oltre un milione di volte quella atmosferica. Condizioni che rendono quasi impossibile studiarli.

Il “Certificato” della Superconduttività

Per un fisico, non basta dire “la resistenza è zero”. Serve la prova regina: la misurazione del “gap superconduttivo”.

In un metallo normale, gli elettroni fluiscono come una folla caotica, scontrandosi e generando calore (resistenza). In un superconduttore, gli elettroni si “mettono in coppia” (le coppie di Cooper) e si muovono all’unisono, come in una danza collettiva protetta. Il “gap” è, in termini semplici, l’energia minima necessaria per rompere questa coppia e distruggere lo stato superconduttivo. Quindi il gap è il livello a cui si crea la superconduzione.

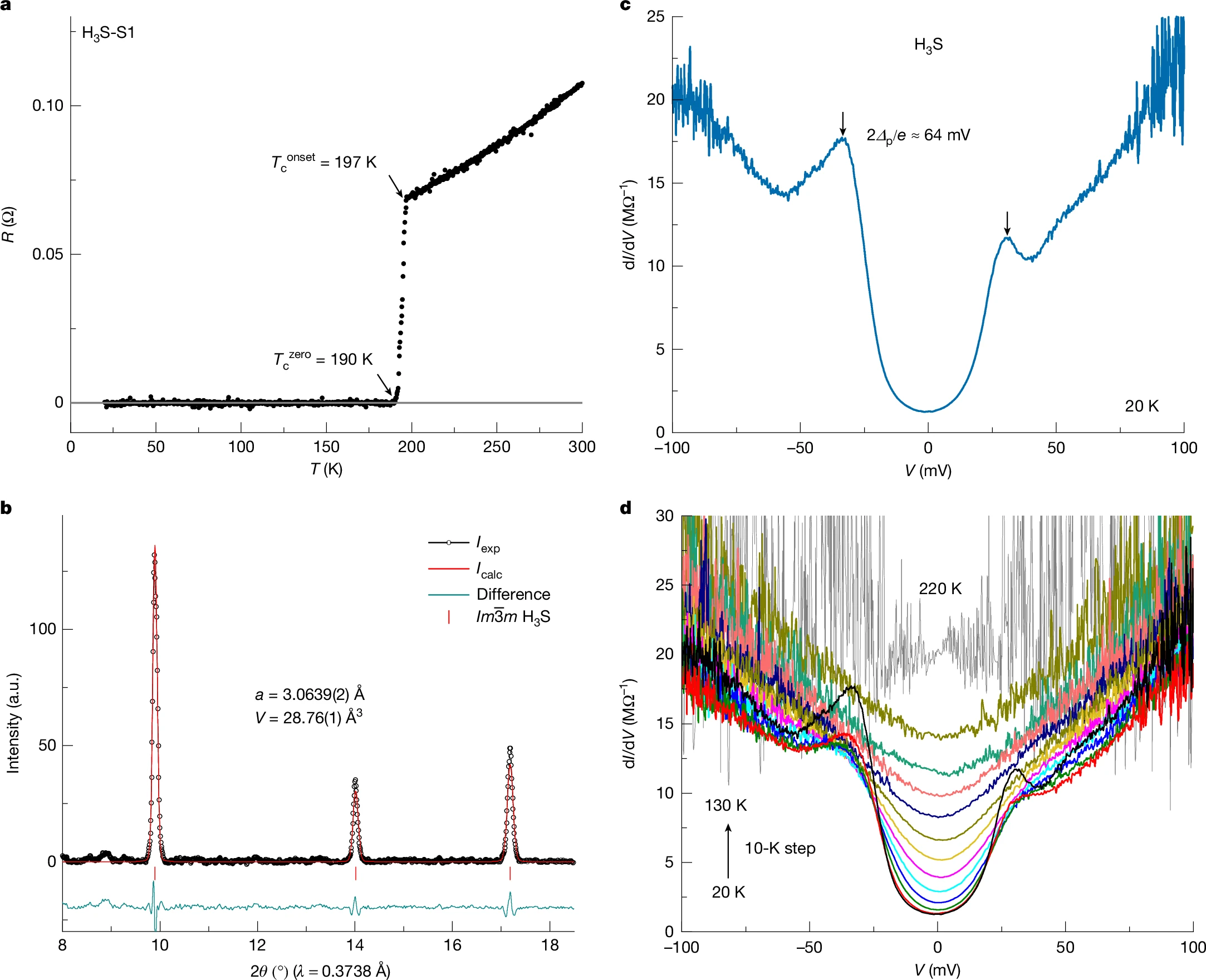

a, Dipendenza dalla temperatura della resistenza elettrica di H3S-S1. b, Diagramma di diffrazione dei raggi X su polvere di H3S-S1 (punti dati neri) e raffinamento di Rietveld della fase (curva rossa). c, Spettri di tunneling di H3S-S1 misurati a 20 K. Le frecce nere indicano le posizioni dei picchi dei quasi-particelle. d, Dipendenza dalla temperatura dello spettro di tunneling per H3S-S1, misurato da 20 K (curva nera) a 130 K (curva verde oliva) con incrementi di 10 K e 220 K (curva grigia, spostata di −7 MΩ−1 per il confronto). a.u., unità arbitrarie. Da Nature

Misurare questo gap è la firma in calce che certifica il fenomeno. Ma come farlo a milioni di atmosfere, dentro una “cella a incudine di diamante” grande pochi micron? Le tecniche tradizionali (come la spettroscopia a scansione tunnel) qui non funzionano.

La svolta del Max Planck Institute

Ed è qui che arriva la svolta. I ricercatori del Max Planck Institute di Magonza, in Germania, hanno sviluppato una nuova tecnica, la spettroscopia a tunnel di elettroni planare, capace di operare in queste condizioni estreme. Per la prima volta, sono riusciti a “guardare dentro” l’H₃S e a misurare direttamente il suo gap superconduttivo.

I risultati, pubblicati su Nature, non sono solo un successo tecnico, ma una fondamentale conferma teorica.

- Solfuro di idrogeno (H₃S): Il gap misurato è di circa 60 millielettronvolt (meV).

- Solfuro di deuterio (D₃S): Il gap è risultato minore, circa 44 meV.

Perché questa differenza è cruciale? Il deuterio è un “cugino” pesante dell’idrogeno (ha un neutrone in più). Il fatto che il materiale “più pesante” (D₃S) abbia un gap energetico minore conferma quello che i fisici teorici sospettavano da tempo: il meccanismo che fa “accoppiare” gli elettroni è mediato dai fononi, cioè le vibrazioni quantizzate del reticolo atomico del materiale.

Perché questa scoperta è importante

Questa non è solo una vittoria accademica. Dimostrare che le teorie sul meccanismo fononico sono corrette significa che i modelli predittivi usati finora sono giusti. Ora gli scienziati possono usarli con più sicurezza per cercare altri composti, magari più complessi, che possano mantenere la superconduttività a temperature ancora più alte, ma soprattutto a pressioni più basse e gestibili.

Come ha commentato Vasily Minkov, leader del progetto presso il Max Planck, questo lavoro avvicina alla realtà la visione di Mikhail Eremets, il pioniere della superconduttività ad alta pressione scomparso nel novembre 2024. Fu proprio Eremets a definire questo studio “il lavoro più importante nel campo della superconduttività negli idruri dalla scoperta dell’H₃S nel 2015”.

Il Santo Graal non è ancora sul tavolo, ma la mappa per trovarlo è diventata molto, molto più chiara.

Domande e risposte

Perché questa scoperta è importante se richiede ancora pressioni impossibili? Perché finora non si era mai riusciti a misurare come funzionasse la superconduttività in questi materiali. Ora sappiamo che il meccanismo è quello “convenzionale” (mediato da fononi), come previsto dalla teoria. Questo valida i modelli teorici, che ora possono essere usati per progettare nuovi materiali che, si spera, funzionino a pressioni molto più basse, rendendoli utilizzabili nella pratica.

Cosa sono esattamente le “coppie di Cooper” e il “gap superconduttivo”? In un superconduttore, gli elettroni smettono di respingersi e si legano in coppie (le coppie di Cooper), muovendosi insieme senza resistenza. Il “gap superconduttivo” è l’energia minima richiesta per rompere questa coppia. È la “colla” quantistica che tiene insieme lo stato superconduttivo. Misurare questo gap non solo prova l’esistenza del fenomeno, ma ne misura la forza.

Cosa c’entra il deuterio (D₃S) e perché il suo gap è diverso? Il deuterio è un isotopo dell’idrogeno, chimicamente identico ma più pesante. Il fatto che il D₃S (più pesante) abbia un gap energetico minore rispetto all’H₃S (più leggero) è chiamato “effetto isotopico”. Questa differenza dimostra che la superconduttività in questi materiali dipende dalle vibrazioni del reticolo atomico (i fononi). È la prova sperimentale che le teorie usate finora erano corrette.

You must be logged in to post a comment Login