EconomiaPolitica

Sindacati in picchiata: l’OCSE fotografa un crollo storico. E i salari?

I sindacati perdono iscritti in tutto l’Occidente: i dati OCSE mostrano un crollo storico della rappresentanza dei lavoratori, con profonde conseguenze per salari e contrattazione collettiva. Ecco chi sono i lavoratori rimasti e perché le associazioni delle imprese restano forti.

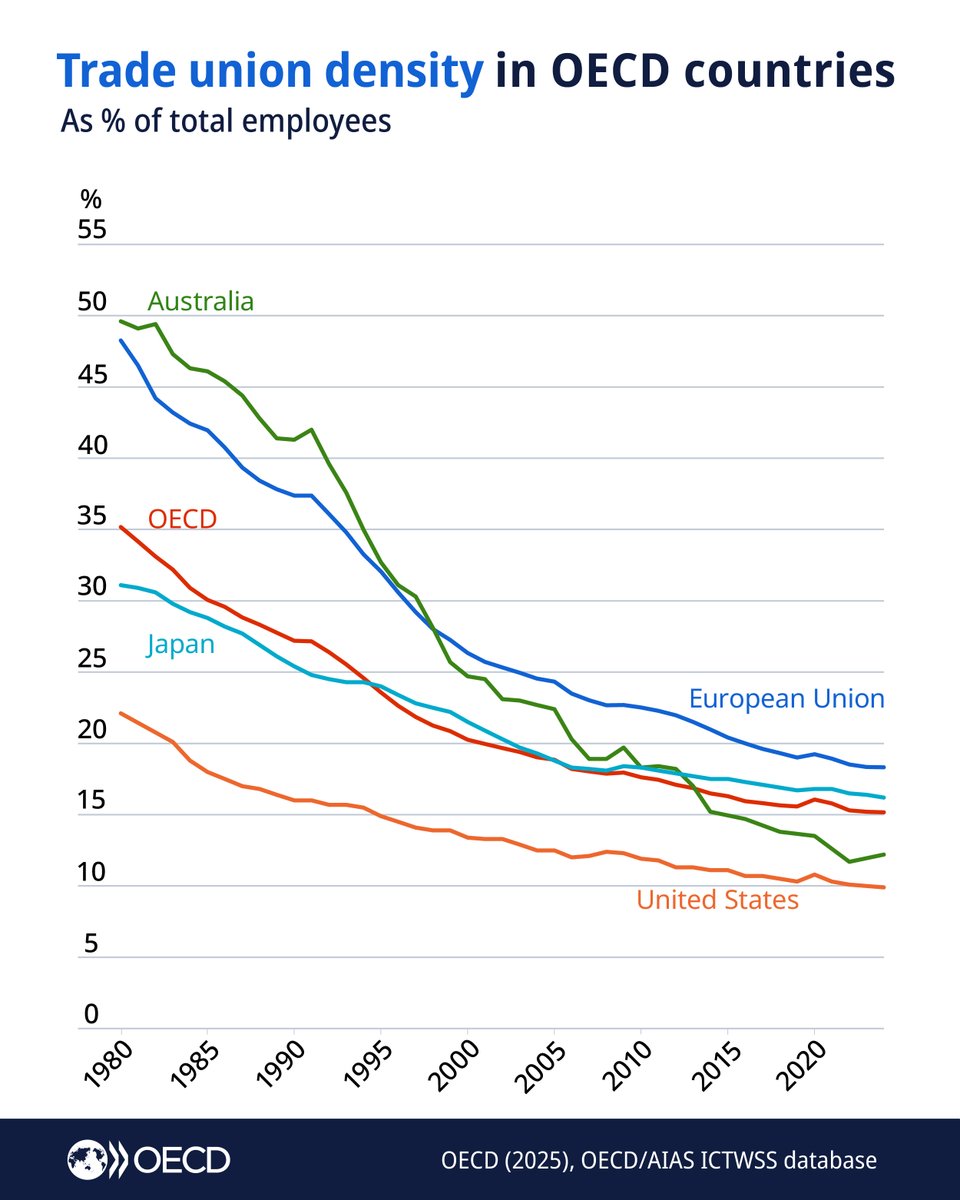

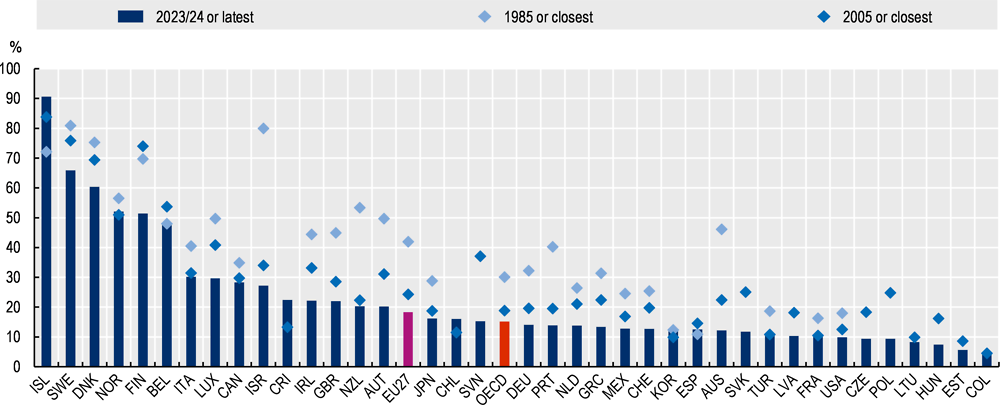

Nel giorno dello sciopero generale per Gaza vengono pubblicate nuovi dati sulle organizzazioni sindacali nel mondo industrializzato e sulla loro evoluzione, drasticalmente verso il basso. Un nuovo report dell’OCSE, basato sui dati del database ICTWSS aggiornato al 2024, mette nero su bianco una tendenza inequivocabile: l’emorragia di iscritti ai sindacati. In meno di quarant’anni, la densità sindacale media nei Paesi dell’area si è letteralmente dimezzata, passando dal 30% del 1985 a un modesto 15% attuale.

Un crollo che non è un’opinione, ma un dato di fatto che ha profonde implicazioni sulla contrattazione collettiva e, in ultima analisi, sul potere d’acquisto dei lavoratori.

I numeri di un declino generalizzato

Il calo è diffuso, quasi universale, anche se con velocità diverse. Se nel 1985 un lavoratore su tre era iscritto a un sindacato, oggi lo è appena uno su sette. Certo, le medie nascondono realtà molto diverse:

- Paesi con alta sindacalizzazione: In nazioni come l’Islanda (90%), la Svezia e la Danimarca (oltre il 60%), la rappresentanza sindacale rimane un pilastro del modello sociale.

- Paesi con bassa sindacalizzazione: All’altro estremo troviamo la Colombia (4,7%), l’Estonia (5,6%) e l’Ungheria (7,4%), dove il ruolo del sindacato appare quasi marginale.

Persino il cosiddetto “Sistema Ghent” (tipico dei Paesi nordici, dove i sindacati gestiscono parte dei sussidi di disoccupazione) mostra segni di erosione, sfidato dalla concorrenza di fondi assicurativi privati.

Qualcuno potrebbe aver notato un leggero rimbalzo durante la pandemia di COVID-19. Un’illusione ottica, spiega l’OCSE. L’aumento temporaneo non è stato frutto di una ritrovata fiducia nella rappresentanza, ma di un mero “effetto di composizione”: sono stati persi più posti di lavoro tra i lavoratori non sindacalizzati, alterando così la statistica.

L’identikit del lavoratore sindacalizzato: pubblico e poco altro

Ma chi è rimasto, oggi, iscritto al sindacato? I dati demografici offrono un quadro interessante. A differenza di quanto si potrebbe pensare, le differenze di genere sono minime: il 14,2% delle lavoratrici è iscritto, contro il 14,9% dei colleghi uomini.

Il vero spartiacque, quasi una faglia tettonica, è tra settore pubblico e privato:

- Settore Pubblico: La sindacalizzazione si attesta a un robusto 41,3%.

- Settore Privato: La percentuale crolla a un esiguo 10,1%.

Il sindacato, quindi, sembra essere diventato una roccaforte principalmente del pubblico impiego, perdendo progressivamente terreno nel cuore pulsante dell’economia di mercato.

Dall’altra parte della barricata: le imprese tengono botta

Se i sindacati piangono, le associazioni datoriali non ridono, ma di certo non si disperano. La loro capacità di rappresentanza si è dimostrata molto più stabile. La quota di dipendenti del settore privato che lavorano in aziende affiliate a un’organizzazione datoriale è scesa solo di poco, passando dal 59% degli anni ’80 a circa il 55% di oggi.

Questa stabilità è particolarmente forte in Paesi come l’Austria, dove l’adesione è obbligatoria, o come Paesi Bassi e Svezia, dove la contrattazione settoriale è la norma. Un segnale chiaro: il capitale mantiene una struttura di rappresentanza solida e coesa, mentre il lavoro appare sempre più frammentato.

La vera conseguenza: meno contrattazione collettiva

Il declino della densità sindacale non è solo una questione di tessere. La conseguenza più diretta e tangibile è l’erosione della copertura della contrattazione collettiva. La quota di lavoratori i cui salari e condizioni sono regolati da un contratto collettivo è scesa dal 47% del 1985 al 33,6% del 2024.

Questo significa che un lavoratore su tre oggi non beneficia più delle tutele negoziate a livello collettivo. Il calo è stato particolarmente drastico in quei Paesi, come il Regno Unito o la Nuova Zelanda negli anni ’80 e ’90, o più recentemente la Grecia, che hanno implementato profonde riforme di liberalizzazione del mercato del lavoro.

Del resto in molti paesi, come in Italia, sembra che i sindacati siano diventati solo delle generiche organizzazioni politiche e para-partitiche ed abbiano dimenticato la finalità isittuzionale di difesa del lavoratore. Questo sta portando progressivamente a una perdita d’identità del movimento, e questi dati ne sono l’indicatore più chiaro. I sindacati stanno diventando irrilevanti, ma non sembra che se ne accorgano.

Domande e Risposte per i Lettori

1) Perché i sindacati stanno perdendo così tanti iscritti? Le cause sono complesse e interconnesse. Includono la trasformazione strutturale dell’economia, con il passaggio da grandi fabbriche manifatturiere (storico bacino del sindacato) a un settore dei servizi più frammentato e con contratti atipici. A questo si aggiungono cambiamenti legislativi in molti Paesi che hanno indebolito il potere sindacale, la globalizzazione che ha aumentato la concorrenza e, per alcuni, una percepita incapacità dei sindacati stessi di intercettare le esigenze dei nuovi lavoratori, come i giovani e i freelance.

2) Se i sindacati sono più forti nel settore pubblico, significa che i dipendenti pubblici sono più tutelati di quelli privati? Sulla carta, sì. Un’alta densità sindacale (41,3% contro 10,1%) e una quasi totale copertura della contrattazione collettiva offrono al settore pubblico un quadro di tutele salariali e normative generalmente più stabile e definito. Nel settore privato, la minor sindacalizzazione e la ridotta copertura contrattuale implicano che una quota maggiore di lavoratori deve fare affidamento sulla negoziazione individuale o sulle tutele minime previste dalla legge, con una potenziale maggiore variabilità e precarietà delle condizioni di lavoro e di retribuzione.

3) Un calo della contrattazione collettiva significa automaticamente che i salari si abbasseranno? Non è un automatismo, ma la correlazione è forte. La contrattazione collettiva tende a stabilire “pavimenti” salariali e normativi che proteggono i lavoratori, specialmente quelli con minor potere contrattuale individuale. La sua erosione lascia più spazio alla negoziazione individuale, dove il potere è spesso sbilanciato a favore del datore di lavoro. Questo può portare a una maggiore disuguaglianza salariale e a una pressione al ribasso sulle retribuzioni, specialmente per le fasce di reddito medio-basse, indebolendo la domanda aggregata, come l’analisi keynesiana suggerisce.

You must be logged in to post a comment Login