1. Fa sempre bene rammentare che i liberisti di ieri, esattamente come quelli di oggi, credono nella legge di Say e nelle teorie di Ricardo e, poichè ciò che conta, per ESSI, è solo l’offerta (cioè la produzione industriale), che creerebbe di per sè ed inevitabilmente la propria domanda, ritengono un errore l’ipotesi di un “consumo eccessivamente” piccolo, cioè di insufficienza e debolezza della “domanda”. Ergo, se non poteva esistere un scarsità di domanda, non potevano esserci, ovviamente, argomenti a favore di un’azione pubblica per aumentare la domanda stessa.

Tolto di mezzo lo Stato come possibile attore di un riequilibrio che, invece, secondo i liberisti, il mercato trova in particolare nella flessibilità verso il basso dei salari – la cui ascesa e successiva rigidità, sempre ingiustificabile, sarebbe l’unica possibile causa di transitorie depressioni economiche -, si finisce direttamente nella proposizione per cui l’azione dello Stato a sostegno della domanda, oltre ad essere inutile, vìola i canoni di una finanza pubblica sana. E, dunque, inevitabilmente, ricalcando fino alla (para)noia gli slogan su cui viene costruito quello che Keynes definisce “l’incubo del contabile“, ne deriva che “lo Stato è come una famiglia privata“: perciò deve vivere dei “suoi mezzi” (e non “al di sopra”) e in “pareggio di bilancio“.

Come vedete questo armamentario è, oggi, particolarmente vivo e “lotta insieme ad ESSI“, cosa di cui ci accorgiamo leggendo gli editoriali dei giornaloni, ascoltando gli espertoni e “accademici” economisti e i politici di lotta e di governo che si alternano, tutti insieme, a farci questa inevitabile lezzzzzioncina (via slogan pop), che si conclude, inevitabilmente così: “tagliando la spesa pubblica l’Italia tornerà a crescere“.

2. Inutile poi rammentare che questo stesso armamentario, – direttamente derivante, intatto nelle sue linee essenziali, dall’epoca otto-novecentesca del liberismo c.d. “neo-classico”-, è la ideologia economica dei trattati europei e dei vari fiscal compact e “prese di posizione” dei Draghi, degli Schauble e degli €uro-tecnocrati che abbiamo imparato a conoscere, con vivo piacere, nei decenni di dominio extra-costituzionale, delle politiche imposte dall’UEM.

A queste belle teorie, John Maynard Keynes oppose che invece le crisi economiche si verificavano eccome, e non erano affatto delle piccole ed inoffesive fasi transitorie, in attesa che il costo del lavoro si adeguasse verso il basso e si ripristinasse il perfetto equilibrio cui inevitabilmente tendono i mercati: egli notò che questo fantomatico riequilibrio non conduceva affatto, e certo non necessariamente, ad un nuovo punto di piena occupazione.

La tendenza era, invece, di trovare un equilibrio nella disoccupazione strutturalmente più elevata e nella corrispondente precarietà lavorativa di una massa irredimibile di disoccupati e sottoccupati (un settore della società in cui tali ruoli erano alternativamente interscambiabili). L’equilibrio neo-classico, e quindi, oggi, €uropeo, ha dunque il suo esito nella diffusione di uno status irrevesibile di lavoratori sub-marginali, che garantiscono che gli occupati non possano mai avere la forza per poter ottenere un aumento dei livelli retributivi conforme alla piena crescita della produttività.

Si verificava così, secondo Keynes, quello che vediamo anche oggi accadere in conseguenza del paradigma neo-liberista -più o meno camuffato dietro giustificazioni e formule cosmetiche (com’è lo stesso concetto chiave €uropeo di “economia sociale di mercato” o quello di flexicurity)-, imposto come metodo di correzione degli squilibri dell’eurozona: L’EQUILIBRIO DELLA SOTTO-OCCUPAZIONE. (Che, in Italia, sul versante del mercato del lavoro, si struttura con le leggi Treu, c.d. Biagi, fino al culmine attuale del jobs act).

3. Ma quali sono le inevitabili conseguenze dell’ostinata (e ottusa) adozione di questo paradigma, aggressivamente paludato di accigliato moralismo, con slogan quali “lo Stato è come una famiglia” e la “spesa pubblica (in ogni caso) improduttiva”?

Tali conseguenze sono tanto evidenti quanto oggi inavvertite come tali (cioè come conseguenze proprio dell’approccio di politica economica imposto ai governi dall’UEM): la c.d. Secular Stagnation.

Il concetto di ristagno secolare, connesso all’ “equilibrio della sottoccupazione” viene elaborato per primo da un grande economista negli anni ’30: Alvin Hansen.

Secondo Galbraith (“Storia dell’economia” pagg.266 ss.), probabilmente il più importante nell’ambito del c.d. New Deal e del nuovo paradigma con cui si tentò di portare gli USA fuori dalla Grande Recessione degli anni ’30.

Oggi i vari Larry Summers tendono ad attribuire la Secular Stagnation essenzialmente al problema demografico ed alla caduta delle nascite, con invecchiamento relativo della popolazione, nei paesi occidentali; fenomeni verificatisi a partire dagli anni ’80 (arrivo dei baby-boomers sul mercato de lavoro e caduta del tasso di natalità nei paesi capitalisti avanzati).

Ma, come spesso capita (ai liberisti), si confondono gli effetti con la causa: è proprio a partire dagli anni ’80 del secolo scorso che si afferma il nuovo paradigma delle politiche economiche pubbliche, nel senso neo-liberista rigenerato da monetarismo, neo-keynesianesimo e neo-neo-classici, tutti insieme proiettati sul dogma delle banche centrali indipendenti.

E non è un caso che tali politiche siano direttamente e drammaticamente alla base del calo demografico, una volta che le masse di persone che, nella loro infanzia e gioventù, avevano visto crescere costantemente il loro benessere, si sono ritrovate a fare i conti con l’aumento della disoccupazione strutturale, il calo delle retribuzioni reali sotto il livello dell’incremento della produttività in concomitanza con l’aumento della precarietà e la diminuzione inesorabile del welfare; e, quindi, con un calo progressivo di potere di spesa e con la prospettiva che tutto ciò sarebbe andato solamente accrescendosi. Condizioni “ideali” per scoraggiare la procreazione.

4. In modo più aderente alla realtà – delle cause- Hansen collegò la stagnazione secolare all’equilibrio della sotto-occupazione e quindi proprio al mercato del lavoro quale concepito dai neo-classici.

Nel diffondere negli USa la teoria generale keynesiana, Hansen abbracciò la spiegazione degli squilibri economici come non causati da salari ingiustificatamente elevati o “irrigiditi” a causa dell’azione sindacale (una spiegazione neo-classica tutt’ora data per scontata dai governanti oggi al potere); egli accolse invece la spiegazione delle crisi come determinate dalla prevedibile e strutturale tendenza (legata all’accumulo del capitale e al progresso tecnologico) del risparmio a non coincidere con l’investimento, crescendo coi redditi la propensione al risparmio e potendo ciò determinare una (più o meno) continua e crescente caduta della domanda (con conseguente innesco di sovraofferta, disoccupazione e ulteriore caduta dei redditi).

Quello che sfugge ai neo-liberisti di ogni genere (abbiamo visto che differenziarli, nelle loro varie correnti o bande, è un’operazione scarsamente utile, data la forza unificatrice degli interessi che complessivamente servono)- vista l’incomprensibile incapacità di accettare la lezione della crisi del ’29- è che il mercato del lavoro perfettamente flessibile può solo acuire e accelerare il fenomeno di squilibrio innescato dalla mancata trasformazione del risparmio in investimento, conducendo ad una distruzione di occupazione e redditi talmente prolungata e diffusa da compromettere la stessa possibilità sistemica di risparmio e, inoltre, da strutturare la preferenza per la liquidità con riguardo al risparmio in precedenza accumulato.

Così come appare evidente oggi, grazie alla spiegazione keynesiana (cfr; Galbraith, cit., pagg. 260 ss.), ci si avvide che l’equilibrio della sotto-occupazione poteva essere stabile e persistente. E fu chiarito che non si poteva contare sulla diminuzione dei tassi di interesse per accrescere gli investimenti. Persino tassi di interesse “mirabilmente bassi” non stimolano l’investimento in presenza di una grande capacità produttiva in eccesso (rispetto alla domanda e cioè al livello di redditi==>occupazione) e dell’assenza di una prospettiva di profitto plausibile.

5. Questa schematica spiegazione, ritratta dalle dinamiche delle crisi del capitalismo del primo ‘900, si ritrovano puntualmente anche nella situazione odierna.

Prendiamo il caso del Giappone.

Un caso particolarmente interessante perchè, pur nella sua parziale atipicità (entro certi limiti), ci anticipa, – grazie alla più precoce e risalente applicazione delle politiche economiche neo-liberiste rispetto all’Europa-, quale possa essere, per molti aspetti, il destino della stessa area €uro.

Sull’International New York Times di venerdì scorso Jonathan Soble (pag.15) ci racconta come “Il basso risparmio insidia la ripresa“.

I passaggi rivelatori di quanto qui ci interessa evidenziare, sono presto detti:

“La caduta del risparmio in Giappone ha coinciso con l’erosione nelle retribuzioni e nella sicurezza per molti, specialmente giovani lavoratori”.

Le famiglie giapponesi risparmiavano quasi un quarto dei loro redditi a metà degli anni ’70. E mentre il tasso di risparmio declinava, rimaneva tuttavia più alto di quello di altri paesi fino agli anni ’90 (ndr; esattamente come in Italia).

L’anno scorso il rateo nazionale di risparmio delle famiglie è scivolato all’1,3% (!), secondo le stime governative dello scorso dicembre…

Il Giappone non è sul punto di esaurire la liquidità risparmiata: grazie agli alti risparmi del passato, rimangono assets finanziari delle famiglie per circa 1400 trilioni di Yen.

Le imprese hanno sostituito le famiglie come accumulatori di risparmio. In un’era di rallentamento della crescita. esse vedono però poche opportunità di investimento; così i profitti semplicemente si accumulano nelle banche. Il risparmio “corporate” in liquidità ammonta a circa il 40% del valore del mercato di borsa giapponese, cioè il doppio di quello degli Stati Uniti.

Uno degli obiettivi della Abenomics, è di riportare questa liquidità di nuovo nelle mani degli individui – e in ultima analisi a scorrere nell’economia- in forma di aumenti salariali o di ritorni più elevati per gli investitori.

Il primo ministro ha fatto un duro lavoro di lobbying sulla questione delle paghe, agevolando incontri tra gli executives delle corporations e i leaders sindacali, facendo intravedere la prospettiva di tagli alla tassazione sulle società come ricompensa agli aumenti di paga.

6. Ora, come vedete, questo tentativo di correzione, per quanto non affidato a misure keynesiane tradizionali, tende a basarsi sugli stessi presupposti “diagnostici” e sugli stessi concreti effetti “terapeutici” delle teorie, per l’appunto, keynesiane.

A conforto si potrebbero rammentare i ben diversi livelli di deficit fiscale mantenuti dal Giappone negli ultimi anni.

Ma per comprendere la attuale politica “mediatoria e sollecitatoria” di Abe, dobbiamo rammentare che, in presenza di un mercato del lavoro eccessivamente deflazionistico, cioè precarizzato al massimo, disattivando istituzionalmente ogni reale efficacia della tutela sindacale (v. infra, par.8 e grafici relativi), persino la politica fiscale espansiva – e non solo, com’è scontato, quella monetaria- riesce scarsamente efficace.

Ciò perchè la liquidità aggiuntiva immessa coll’indebitamento pubblico, viene privata in modo strutturale (esattamente come le…riforme) di quella attitudine redistributiva che agevola la collocazione del prodotto così accresciuto verso le fasce sociali che hanno maggior propensione al consumo e che, perciò, stimolano maggiormente la domanda e la connessa trasformazione del risparmio in investimento.

Insomma, la politica europea di oggi, sta tristemente flirtando con un disastro (già) annunciato, appunto, dagli esiti delle politiche adottate in passato in Giappone: la miopia è di voler oggi insistere in queste politiche fallimentari, di stagnazione e indebolimento strutturale della domanda, nonchè della stessa fondamentale base demografica del Paese, come abbiamo visto più sopra.

7. La linea a cui oggi si è dovuto adeguare il governo giapponese mostra l’incoscienza e l’imprevidenza di chi oggi governa l’Europa: è ovvio che mutare il mercato del lavoro, e quindi la deflazione salariale che questo oggi comporta, è un compito impraticabile all’interno dell’€uro.

Di certo, il prezzo da pagare, da parte dell’intera area euro, all’ossequio al modello del “gold standard di fatto” (cioè alle correzioni degli squilibri commerciali tra i diversi paesi aderenti mediante svalutazione dei tassi di cambio reale ottenuta agendo sull’aumento della disoccupazione e il calo delle retribuzioni), è troppo alto, in termini di distruzione della capacità di risparmio e di conseguente propensione all’investimento (e quindi alla stessa ricerca e innovazione tecnologica). E l’esempio “in avanscoperta” del Giappone dovrebbe servire ai governanti europei. Ma non pare che sia così.

Il Giappone stesso, poi, rimane tutt’ora esposto a tragiche conseguenze di questi passati atteggiamenti: la deflazione, come abbiamo già detto, è una brutta bestia da sconfiggere, molto più difficile (se non altro politicamente) della stessa inflazione.

L’articolo di Soble termina delineando alcune inquietanti prospettive:

“…Il chief economist giapponese a Goldman Sachs si preoccupa di cosa potrebbe accadere se sia le famiglie che le imprese smettessero di risparmiare…Il debito pubblico giapponese è il più pesante al mondo. Tuttavia circa il 90% di esso è detenuto localmente, ciò significando che il Giappone sta prestando a se stesso”.

Ma il pericolo della stagnazione dei salari rispetto alla produttività, con le sue conseguenze in termini di calo del tasso di risparmio privato delle famiglie, appare chiara persino a…Goldman Sachs, che “calcola che il Giappone potrebbe esaurire il livello di risparmio di cui ha bisogno per assorbire il debito a livello nazionale all’incirca nel 2020. >.

Quel disastro che, invece, i nostri governi invocano come un…rimedio. Non si sa a cosa: forse all’insufficiente impadronimento delle realtà produttive del Paese da parte dei “benefici” investitori esteri”?

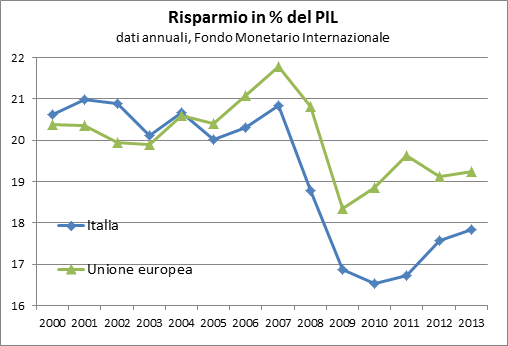

8. In conclusione, un po’ di dati per comprendere le politiche subite dall’Italia ed i loro effetti in termini di investimenti e risparmi, a seguito della grande idea di adesione al vincolo esterno, in specie monetario. Con tutte le implicazioni sui livelli di occupazione e salariali che portano a prefigurare una rapida deriva verso la situazione giapponese: con l’impossibilità di usare persino la leva del cambio e della politica monetaria, a fronte di una struttura del mercato del lavoro prigioniera del contrasto tra aspirazione alla “competitività” e concrete prospettive di crescita grazie a investimenti ed effettiva maggior produttività.

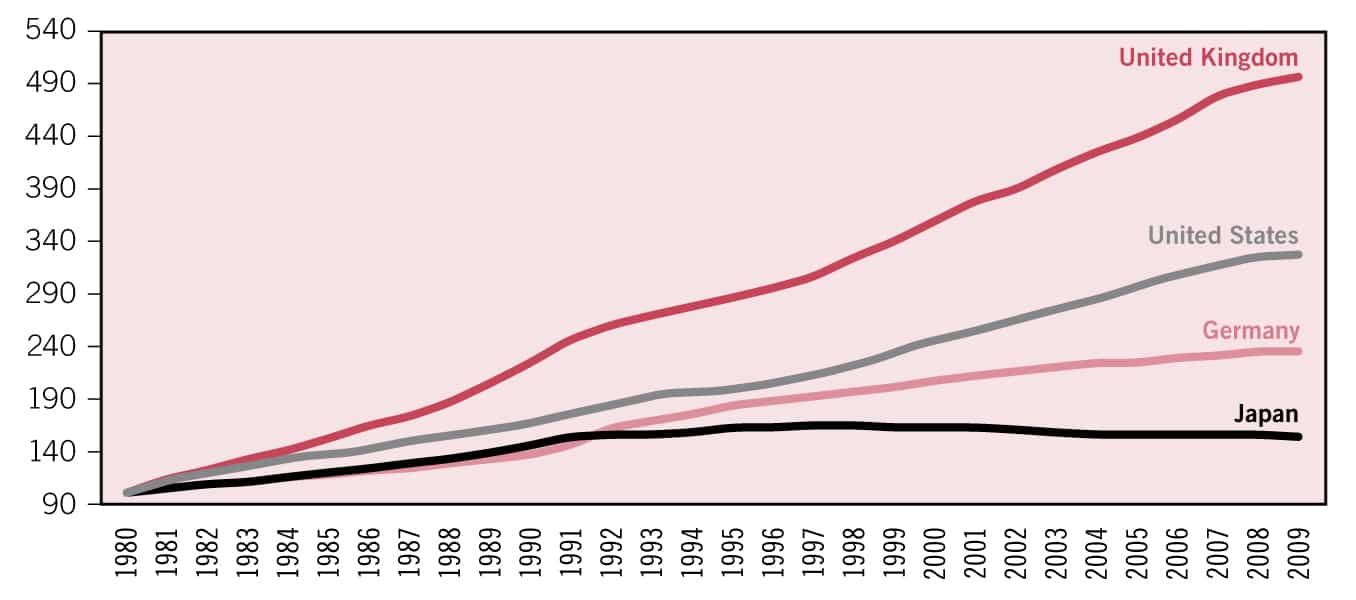

E questi i dati sulla (mancata) crescita delle retribuzioni in Giappone, già visti qui; fenomeno che è alla base del calo del tasso di risparmio privato delle famiglie e della stessa capacità “demografica”, in connessione alla simmetrica diminuzione della propensione all’investimento delle imprese:

Dinamiche comparate dei salari reali:

Andamento dei salari reali pur dopo la prima fase della Abenomics: